Tanto tempo fa

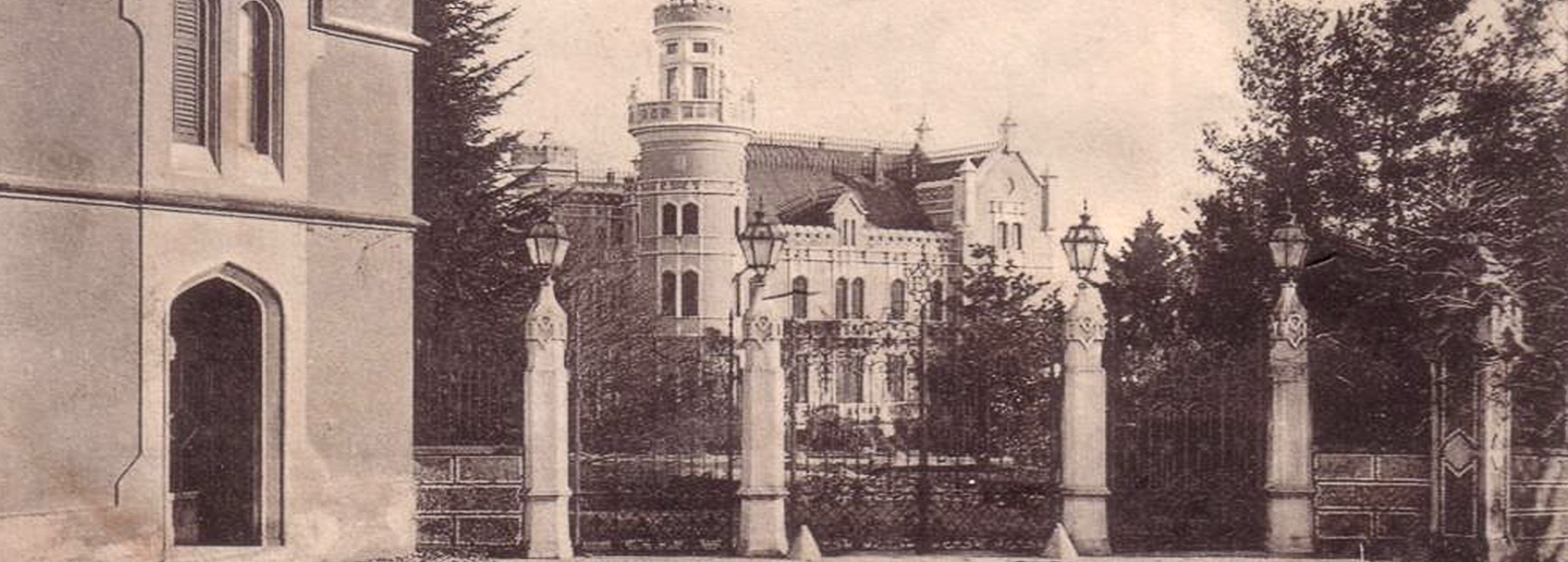

Dal poggiolo di Villa Lattuada, immerso in un oasi verde, la vista corre, senza ostacoli fino ai lontani orizzonti delle creste del Resegone e delle Grigne.

“Impossibile descrivere la signorilità e il brio della costruzione, e la vista, e l’aria paradisiaca di questo incantevole soggiorno, dove lontani monti fanno pittorico lo sfondo e vicine e ridenti colline rendono instancabile lo sguardo che spazia giulivo e ringiovanito” (scriveva un anonimo in Ville e Castelli d’Italia, 1907).

Dobbiamo ritornare indietro nel tempo per ricostruire le origini di questo luogo, così unico, poetico e diverso da tutto.

Sul poggiolo di Villa Lattuada, nella più ampia posizione denominata “Quattro Valli”, sorgeva un tempo lo storico Convento di San Giacomo, costruito all'inizio del 1500 dai Padri Domenicani di Santa Maria delle Grazie in Milano, sul terreno di una preesistente chiesina campestre del XIII secolo, dedicata all'apostolo San Giacomo (menzionata nel 1288 da Gottofredo da Bussero nel suo “Liber Notitiae Sanctorum Mediolani”).

Fu Filippo Maria Sforza, figlio secondogenito del duca di Milano Francesco Sforza e di Bianca Maria Visconti, che, con un legato di oltre 200 ducati, rese possibile l'edificazione del primo conventino. Altri lasciti ampliarono negli anni la proprietà e, nel piccolo chiostro dei Padri Domenicani, venne un giorno ospitato anche Michele Ghisleri che, nel 1567, divenuto papa col titolo di Pio V, vi concesse un'Indulgenza di 7 anni. Nel 1652 papa Innocenzo X decretò che tutti i religiosi venissero concentrati nei maggiori conventi dei propri Ordini e di fatto soppresse anche il Convento di San Giacomo. Tra alterne vicende di ripristino del Vicariato e successive temporanee soppressioni, i Padri di San Giacomo continuarono la loro missione di fede e di insegnamento gratuito ai fanciulli di Casate, fino a quando, nel 1785, la proprietà venne messa in vendita e fu acquistata dai nobili fratelli don Apollonio e Monsignor don Giulio Casati. La chiesa di San Giacomo venne allora chiusa al culto e sconsacrata e il convento finì la sua lunga e operosa storia, lasciando a noi il ricordo di un luogo amato da molti.

Un castello, un sogno

Arriviamo così ai tempi più recenti. E’ proprio sull’antico poggiolo di “Quattro Valli”, che si affaccia senza ostacoli fino al Resegone e alle Grigne, che Giuseppe Lattuada, negli anni 1883-1885, fece costruire una strabiliante villa: l'opera fu affidata all’architetto bresciano Antonio Tagliaferri, che disegnò e realizzò, in un’affascinante sintesi eclettica e romantica, quello che è forse il suo capolavoro.

L'elegante sagoma delle facciate, con le guarnizioni di marmo bianco e le due torri panoramiche merlate, le cuspidi, i fastigi puntuti, i tetti fortemente inclinati, richiama memorie di castelli tedeschi e di cattedrali gotiche. È il segno distintivo del grande architetto, che qui esprime al meglio il suo gusto ricostruttivo del maniero con l’inserimento di elementi Tudor, in una foggia tale, come egli stesso scriveva nel 1881 “da soggiogare e farvi pensare alle dame, ai servi, ai paggi e suscitare tutte le fantasie che possono evocare la lettura dei romanzi o la vista delle ruine dei castelli merlati”.

Si tratta di una architettura grandiosa e nuova per la Brianza, del tutto autonoma rispetto alla tradizione della villa signorile, ma perfettamente integrata nel suo romantico spazio paesaggistico. Anche il re Umberto I fu rapito dalla vista impareggiabile e dal fascino della proprietaria della regale dimora, che scelse per soggiorni segreti.

La Villa appare oggi come l'immagine inattesa e nitida di un castello maestoso e isolato, quasi sospeso tra cielo e prati, a guardia di un quieto paesaggio lombardo.

CARLO VARESE, Paesaggio attorno a Casate Novo, olio su tavola, 750 x 1500 mm, collezione privata.

Il progetto della villa Lattuada nelle carte di Antonio Tagliaferri

di Irene Giustina*

L’esuberanza romantica e le fattezze neomedievali ispirate alla tarda età del gotico anglosassone, conferiscono, com’è noto, alla villa Lattuada un carattere unico nel panorama delle residenze briantee del tardo Ottocento.

La vicenda di questo immaginoso edificio e del parco al suo intorno è stata riesaminata da recenti studi, che – grazie a documenti, disegni e fotografie, in gran parte inediti, reperiti nell’archivio Tagliaferri, oggi custodito nella Fondazione Ugo Da Como a Lonato del Garda (BS), insieme con carte e grafici resi disponibili dalla attuale proprietà della villa e da altri istituti archivistici pubblici e privati – hanno consentito di chiarire le fasi progettuali e costruttive del complesso, sinora solo sommariamente conosciute, e di dare un più fondata lettura delle scelte formali ed espressive, tanto peculiari, che vi furono adottate dall’architetto bresciano Antonio Tagliaferri.

Le nuove ricerche attestano che questa sontuosa villa fu edificata tra il 1883 e il 1885 per iniziativa del cavaliere Giuseppe Lattuada, facoltoso imprenditore milanese del settore tessile. Lattuada volle costruire una nuova dimora campestre sulla sommità del panoramico rilievo di Casatenovo detto “Quattro Valli”, ampliando la proprietà paterna, dove già era una villa più modesta, verso l’area su cui insistevano i ruderi dell’antico convento domenicano di San Giacomo. Desideroso di affermare lo status economico e sociale raggiunto, concepì il complesso su scala monumentale, ricollegandosi, secondo un’attitudine consolidata nella borghesia imprenditoriale del tempo, al fasto delle ville dell’aristocrazia milanese storicamente insediate in Brianza.

A tradurre in realtà i sogni di Lattuada fu chiamato Antonio Tagliaferri (1835-1909), il più rinomato architetto bresciano del secondo Ottocento che si distinse per l’estesissima produzione, connotata dall’impronta storicista, aperta a tutti gli stili pure se con una certa predilezione per quelli medievali, e rivolta a quasi tutti i campi di intervento, dal restauro dei monumenti alle nuove costruzioni, dalle sistemazioni urbane all’oggetto d’arredo. Sublime disegnatore formatosi nell’Accademia di Brera, con cui mantenne sempre uno strettissimo rapporto divenendone dapprima Socio onorario e poi Consigliere, Tagliaferri ebbe una intensa attività professionale anche a Milano, dove, in contatto con Camillo Boito e con tutti i protagonisti della cultura architettonica del tempo, dal 1887 si dedicò soprattutto all’edilizia residenziale collaborando con gli ingegneri Giovan Battista Casati e Giuseppe Magni, a partire da alcuni rilevanti interventi nel centralissimo e signorile nodo di via Dante e Foro Bonaparte. In città il suo nome aveva guadagnato popolarità in particolare per il progetto della Sala Bresciana allestita nell’Esposizione industriale nazionale del 1881, risolta con fattezze gotiche trecentesche e romantici rimandi castellani che, intercettando i gusti di un ampio pubblico, assicurarono a Tagliaferri la fama di artista «innamorato del medio-evo». E proprio quegli spunti dovettero soggiogare anche Giuseppe Lattuada, coinvolto nell’organizzazione dell’evento espositivo, suggerendogli, per la sua nuova residenza di villeggiatura, vaghi richiami alla configurazione del castello medievale, di matrice letteraria e teatrale e dalla forte carica evocativa, particolarmente sentita in quegli anni dalla committenza borghese.

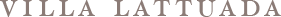

Antonio Tagliaferri, primo progetto della Villa Lattuada, acquerello del prospetto settentrionale.

Casatenovo Brianza. Raccolta privata.

Tagliaferri, al suo primo incarico professionale nella piazza milanese, assecondò appieno tali impulsi e, in due fasi, maturò per la villa Lattuada un monumentale progetto che all’aura gotica degli alzati, raffigurati in bellissimi acquerelli e disegni, conciliava modernamente l’efficienza tecnica, la funzionalità distributiva e il comfort abitativo, connotati ormai imprescindibili delle dimore signorili. Reinterpretò così, amplificandone la scala, il tipo edilizio della villa a blocco, di retaggio rinascimentale, con le cucine e gli impianti nel seminterrato e, imperniati attorno a un grande atrio a tutt’altezza illuminato da un lucernario in ferro e vetro, i saloni di rappresentanza al piano terreno, gli appartamenti padronali e gli ambienti della servitù rispettivamente al primo al secondo piano. Al piano terra, vani ampi e lussuosi definivano nel corpo occidentale di ingresso il quartiere destinato al padrone di casa, con studi e fumoir, in quello meridionale la zona con la sala da pranzo e i suoi annessi, mentre sul versante orientale, il più panoramico, si aprivano il salone di ricevimento, affiancato dal “giardino d’inverno” e dalla sala del biliardo; lo scalone fu collocato sul lato settentrionale, connesso al piano nobile mediante un ballatoio che, affacciato sull’atrio centrale, distribuiva alle stanze padronali.

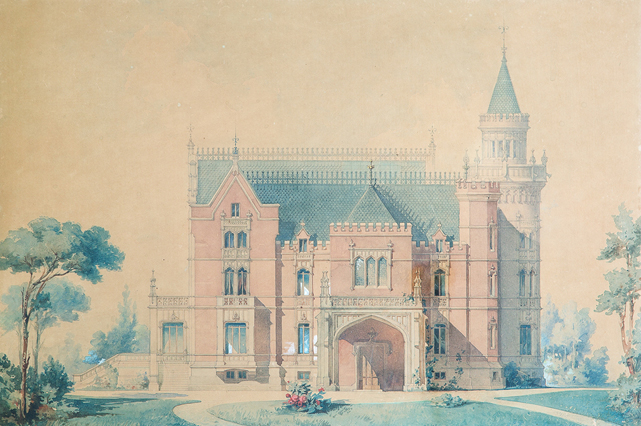

La regolarità dell’impianto quadrangolare fu all’esterno abilmente dissimulata dall’architetto tanto nel profilo dell’edificio, articolato con bow-windows, scalinate, portici, terrazze aggettanti, quanto negli alzati, con cuspidi, pinnacoli, contrafforti di diversa altezza che impressero alla fabbrica forti accenti verticali e un carattere pittoresco, uniti per altro a un marcato aspetto castellano, conferito dalle due torri poste alle estremità del fianco occidentale e dalle vigorose merlature. Il repertorio formale, adottato tanto per gli alzati quanto per gli arredi, riprendeva consolidati stilemi del tardogotico d’oltralpe e in particolare di quello britannico, con la preminenza di aperture ad arco tudor e merlature all’inglese, sottolineate dai rivestimenti e inquadrate da una trama di cornici in marmo di Botticino, rifornito dalla ditta Lombardi, tra le più rinomate del Bresciano. Il tono complessivo raggiunto, modulato sul Tudor anglosassone, nondimeno piuttosto in voga al tempo anche a Milano, fu giocato su un sapiente intreccio di richiami al tipo del castello così come a quelli delle aristocratiche country house e dei cottage borghesi, ripresi con grande coerenza anche nelle decorazioni e negli arredi, alle volte coincidenti proprio con quelli dell’Esposizione del 1881, e nel disegno del parco, tracciato rigorosamente “all’inglese” entro il settembre 1885, mese in cui si inaugurò la villa.

Achille Ferrario, fotografia della Villa Lattuada e del parco appena ultimati (1885).

Archivio Tagliaferri, Fondazione Ugo Da Como – Lonato del Garda (BS)

Gli interni ideati da Tagliaferri furono sottoposti a una prima revisione già agli inizi del Novecento, tra il 1901 e il 1907 circa, quando, esaurito l’iniziale slancio romantico, gli stessi Lattuada ne avviarono l’ammodernamento con la supervisione del marchese Achille Majnoni d’Intignano, celebre architetto regio. L’intervento, anche questo reso noto dai recenti studi e attestato da carteggi e alcune suggestive fotografie, adeguava gli ambienti al prevalente gusto neobarocco settecentesco che, diffuso in Brianza già nel secondo Ottocento dopo il rinnovamento della villa reale di Monza, fu adottato anche dai Lattuada, desiderosi di allinearsi alla moda instaurata dalla corte, assidua appunto a Monza e con cui dovettero entrare in stretti rapporti, tanto da ospitare talvolta il re a Casatenovo, come attesta il Libro delle visite ancora oggi conservato nella villa.

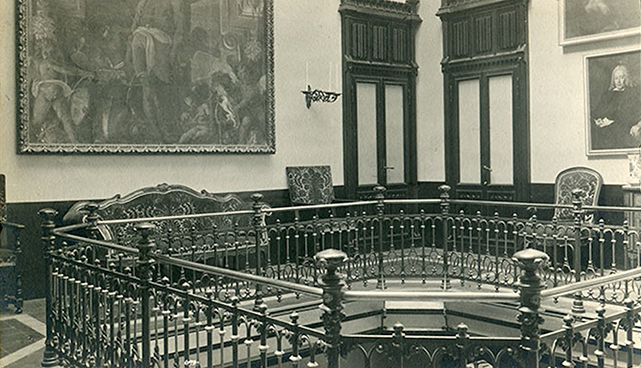

Veduta di un ambiente di rappresentanza del piano terrreno dopo l’intervento di Achille Majnoni.

Raccolta privata.

Il restyling novecentesco, pure perduto, e le successive riforme interne, sino a quelle più attuali che hanno adattato parte dell’edificio a sede di ricevimenti e congressi, non hanno scalfito, tuttavia, la straordinaria coerenza espressiva del complesso architettonico originario che, con il parco all’intorno, rimane ancora oggi carico di suggestione, con la sua sofisticata combinazione di caratteri castellani e domestici attinti puntualmente dal repertorio dell’ultima fase del gotico anglosassone e nordeuropeo e armonizzati da Antonio Tagliaferri con approccio pittoresco e fantasioso, secondo i più saldi ideali del Gothic revival tardo ottocentesco.

* Irene Giustina è professore associato di Storia dell’architettura nel Dipartimento di Ingegneria Civile, Architettura, Territorio Ambiente e di Matematica – DICATAM dell’Università degli Studi di Brescia. Le sue più recenti ricerche sono focalizzate sull’architettura eclettico-storicista e sull’opera di Antonio Tagliaferri. Gli esiti dei nuovi studi condotti sulla villa Lattuada sono estesamente illustrati nell’articolo: I. GIUSTINA, «Particolari Tudor su un corpo classico». Il progetto di Antonio Tagliaferri per la Villa Lattuada a Casatenovo Brianza (1882-1885), in «Arte Lombarda», 186-187, 2019, n. 2-3, pp. 155-176, mentre l’attività dell’architetto nel contesto milanese è esplorata nella monografia, I. GIUSTINA, Antonio Tagliaferri e l’architettura residenziale nella Milano borghese. Progetti, stili, alzati (1887-1909), Caracol Edizioni, Palermo, 2020.

Primi appunti sulla collezione di opere d’arte della Villa Lattuada

di Olga Piccolo*

La ricerca ha avuto origine dal fortunato ritrovamento di alcuni esemplari postillati del catalogo della prima asta milanese (1916) di Alfredo Geri, l’antiquario fiorentino divenuto celebre per avere contribuito alla restituzione al Louvre della Gioconda di Leonardo, dopo il furto del 1911. Dal frontespizio del catalogo risulta che l’incanto fosse relativo ad una «cospicua galleria antica e moderna già appartenuta ad un eminente patrizio bergamasco» che viene ora identificato in Costanzo Cagnola (1867-1925), cugino del più noto Guido (1861-1954), l’animatore della raccolta ancora oggi custodita nella Villa Cagnola di Gazzada (Varese).

Avvocato-imprenditore, ricordato – negli anni Cinquanta del Novecento da Massimiliano (detto Max), il giovane figlio dell’architetto Achille Majnoni d’Intignano – come «scapestrato, bugiardo e simpatico», Costanzo fu costretto a vendere la collezione che aveva raccolto dalla famiglia paterna e materna e dai Lattuada di Casatenovo (Lecco). Durante la ricerca è stato, infatti, rinvenuto (nella Biblioteca Storica dell’Accademia di Belle Arti di Brera, a Milano) un esemplare del catalogo dell’asta Geri che reca sul frontespizio l’indicazione manoscritta a inchiostro: «Don Costanzo Cagnola – Latuada [sic] ed altri». Partendo da tale riferimento, e grazie ad altri indizi incrociati messi in luce nel corso della ricerca, si è potuto appurare che prima dell’asta vi fu un accordo tra le famiglie Lattuada e Cagnola per mettere all’incanto congiuntamente, ma in forma anonima, alcune opere delle loro rispettive raccolte.

Costanzo aveva sposato Elena Mazzucchelli, la sorella di Clementina Mazzucchelli Lattuada. Il ritrovamento dell’Album delle firme dei visitatori della Villa Lattuada di Casatenovo («Quattro Valli / Visite», 1890-1936, Archivio Vismara, Casatenovo) ha permesso di documentare, inoltre, la frequentazione della dimora da parte dei cugini Costanzo e Guido Cagnola già dal lontano 1890, attestando un legame tra le due famiglie che precede quello parentale. La firma di Costanzo compare sull’Album ancora nel 1891, nel 1896 e nel 1898, documentando un’assidua frequentazione della villa alla fine dell’Ottocento.

Nel 1903 Costanzo avviò una sua attività nel campo chimico-farmaceutico, la «C. Cagnola & C.», con sede a Milano. La ditta, che si pubblicizzava come la migliore nella produzione del citrato granulare effervescente, fu attiva sino al 1911. Dalle ricerche condotte nell’Archivio Storico della Camera di Commercio di Milano è emerso che nel primo consiglio di amministrazione della ditta (1903) fu eletto il cavalier Giuseppe Lattuada, l’imprenditore milanese nel campo del tessile, proprietario, nella seconda metà dell’Ottocento a Casatenovo. della neogotica ‘Villa Lattuada, oggi Vismara’, dalla notevole originalità espressiva e su cui le ultime ricerche sono di Irene Giustina. Giuseppe era anche il marito di Clementina Mazzucchelli.

Grazie a un’indagine condotta nell’Archivio Majnoni d’Intignano a Marti (Montopoli Val d’Arno, Pisa), e in altri fondi archivistici e fotografici, si è potuto appurare che almeno due opere messe all’incanto nel 1916 facevano parte della raccolta dei Lattuada ed erano conservate nella loro villa di Casatenovo. Si tratta sicuramente della Madonna con Bambino di Bartolomeo Veneto e dell’affresco di Pier Francesco Mazzucchelli, detto Il Morazzone, con la Fucina di Vulcano.

Da una missiva del 30 novembre 1916 di Clementina Lattuada ad Achille Majnoni è stato possibile ricostruire che il «Presidente del Teatro Metropolitani [sic]» di New York (la Metropolitan Opera House), «persona immensamente ricca», già nella primavera di quell’anno – alcuni mesi prima dell’asta Geri – aveva espresso il desiderio di acquisire un consistente nucleo di opere Lattuada-Cagnola, tramite Giulio Setti, direttore dei cori al Metropolitan e «grande amico di Casa Cagnola» (Archivio Majnoni d’Intignano, Marti, Fondo Achille Majnoni, 162.2, Lettere di Clementina Lattuada, n. 192). Il presidente del teatro americano – da identificare con ogni probabilità nel banchiere e filantropo Augustus D. Juilliard (1836-1919) – si era poi detto interessato all’acquisizione, in particolare, del Bartolomeo Veneto.

Il dipinto era stato segnalato nella presentazione del catalogo dell’asta Geri come uno dei principali capolavori dell’incanto e, da un altro esemplare postillato del volume (rinvenuto presso la Biblioteca della Fondazione Carlo Ludovico Ragghianti di Lucca), si è potuto appurare che durante l’incanto per l’acquisizione della tavola furono offerte sino a 39.000 lire, una somma molta alta per l’epoca.

La lettera di Clementina ad Achille attesta che il dipinto andò, tuttavia, invenduto durante l’asta: i tempi erano, infatti, quelli difficili e tempestosi del primo conflitto mondiale. Clementina fu in dubbio se vendere il dipinto in America a una cifra più alta – ma rischiando che l’affare si prolungasse «assai» – o più prudentemente a Milano, tramite Achille Majnoni. Per l’opera, Achille aveva, infatti, già individuato una collezionista interessata.

Da un’altra missiva del 27 febbraio 1920 del figlio di Clementina, Francesco (detto Franco), indirizzata ad Achille Majnoni (Archivio Majnoni d’Intignano, Marti, Fondo Achille Majnoni, 162.2, Lettere di Franco Lattuada, n. 5), è emerso che la trattativa non fu ultimata e l’opera rimase in proprietà dei Lattuada, i quali la conservarono nella loro villa di Casatenovo. In quello stesso anno, fu Franco a venderla con la collaborazione sempre dell’architetto Majnoni. Questi la propose a Milano ai Crespi con i quali già da diversi anni stava collaborando in qualità di architetto.

Bartolomeo Veneto, Madonna con Bambino, 1520-1530 ca., olio su tavola, 64 x 44,5 cm.

Collezione privata. Immagine tratta dal catalogo dell’asta Geri del 1916, tav. 41.

L’opera fu esposta in occasione della prima mostra degli antichi maestri lombardi tenutasi a Milano nel 1923 come nella collezione di Giulia Crespi Morbio, da cui passò in eredità a Vittorio Crespi Morbio. Nel 1957 Bernard Berenson la ricordò in Collezione Aldo Crespi ed è stata rintracciata durante la ricerca in una collezione privata di Milano.

Pier Francesco Mazzucchelli, detto il Morazzone, La Fucina di Vulcano, 1599 ca., affresco strappato e trasportato su tela, 202 x 265 cm. Pinacoteca del Castello Sforzesco di Milano, inv. 516.

Il Morazzone veniva dalla sala di una casa a Morazzone (Varese) ritenuta, secondo la tradizione, l’abitazione del pittore, ove era ubicato sopra un camino con una inquadratura architettonica in stucco. Nel 1874 lo stabile passò in proprietà Lattuada; l’affresco fu collocato in una stanza isolata al centro del giardino e rimase in sede almeno sino al 1892. Entro il 1896 i Lattuada lo fecero staccare da un restauratore di Bergamo.

Dopo l’asta del 1916, l’affresco – che raggiunse l’offerta massima di 14.000 lire, ma andò invenduto – fu ricollocato nella villa di Casatenovo. Il fortunato ritrovamento di un nucleo di fotografie d’epoca ha permesso, infatti, di documentare la presenza dell’opera all’interno della Villa Lattuada, ove era conservato anche un Ritratto di Clementina Mazzucchelli Lattuada.

Il dipinto di Morazzone all’interno della Villa Lattuada di Casatenovo (Lecco) in una fotografia ante 1929. Raccolta privata.

Rimasto nella collezione Lattuada, l’affresco con la Fucina di Vulcano pervenne al Castello Sforzesco di Milano nel 1929 tramite un acquisto dalla famiglia Lattuada e si conserva ancora oggi nella Pinacoteca del museo.

Si tratta solo di alcuni tasselli che sono serviti a riannodare le fila di un considerevole episodio di collezionismo lombardo tra Otto-Novecento, rimasto sino ad oggi inesplorato e che sarà oggetto di ulteriori approfondimenti.

*Olga Piccolo dopo la laurea in Storia dell’Arte Medievale, ha conseguito il diploma di Specializzazione in Storia dell’Arte Moderna e il Dottorato di ricerca nella medesima disciplina. Si occupa di ricerche storico-artistiche, con particolare attenzione al Rinascimento lombardo-veneto, alla dispersione delle opere d’arte in età napoleonica e alla storia del collezionismo nel XIX secolo, temi a cui ha dedicato diverse pubblicazioni scientifiche e accademiche. Collabora con il Ministero della Cultura su progetti di tutela e valorizzazione del patrimonio storico-artistico.

Le vicende di ricostruzione della collezione Lattuada, sopra riassunte, sono esplorate più nel dettaglio nella monografia: O. PICCOLO, La collezione dispersa. Le opere Cagnola-Lattuada prima e dopo l’asta Geri del 1916, con un saggio di S. Bruzzese, prefazione di A. Rovetta, Scripta Edizioni, Verona 2023.